近年、AIの進化は目覚ましく、UIデザインやコーディングなど、さまざまな分野でAIツールが登場しています。そんな時代に、これからWebデザインを学ぼうとしている人が、今からWebデザインの“基礎”を学ぶ意味はあるのでしょうか?

私は現在、専門学校でWebデザインの授業を担当していますが、じつはその授業の初回で、自分自身もこの問いに向き合いました。

「AIで何でも作れるようになってきているのに、Webデザインの基礎から学ぶ必要ってあるんだろうか?」と。

この記事では、授業で学生に話した内容をもとに、なぜ今“基礎”が大切なのか。私なりの考えをあらためて書いてみました。

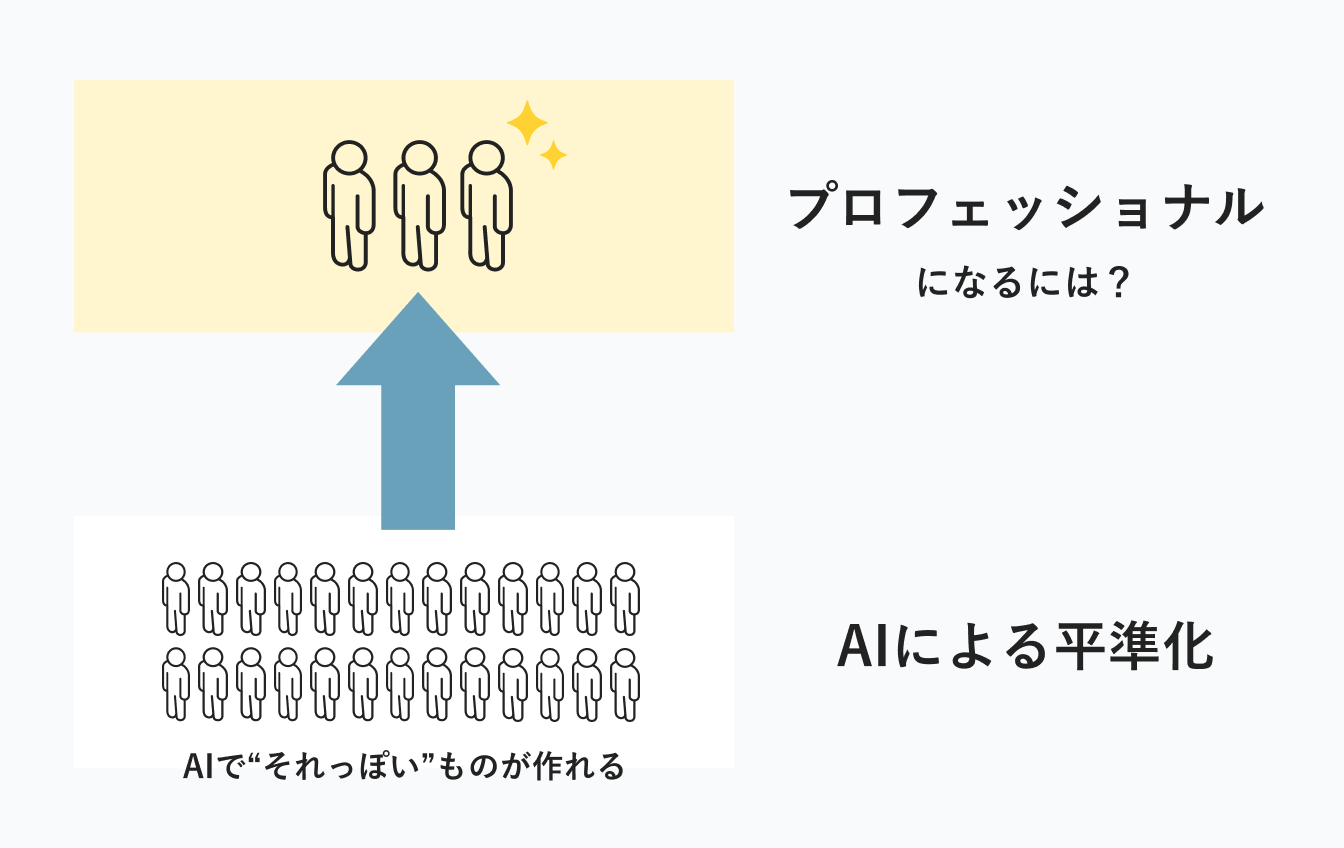

AIで誰でも“それっぽい”ものが作れる

「AIによるデザインの平準化」

まず、私がこれから起きることとして感じているのは、AIによってデザインがより手軽に作れるようになるということです。

デザイナーでなくても、誰でもそれっぽいものが作れるようになります。

実際にもうそれは起きてきていると、私もひしひしと感じています。

これはAIツールに限定した話だけではなく、CanvaやFigmaなどの制作ツール自体もどんどん便利になっており、いわゆる「デザイナー」と呼ばれる人以外もそういったグラフィックを制作するツールに触れる機会が格段に多くなってきています。

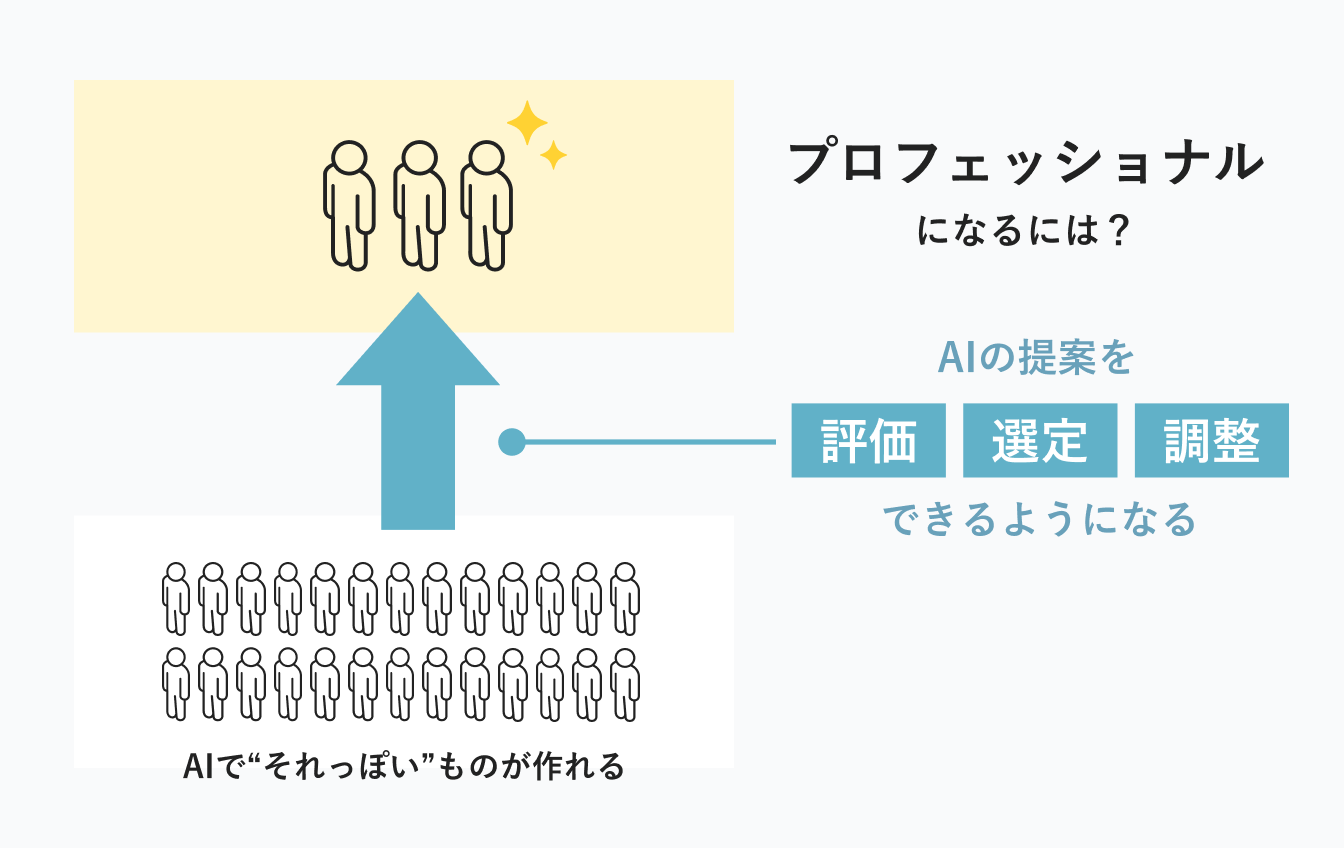

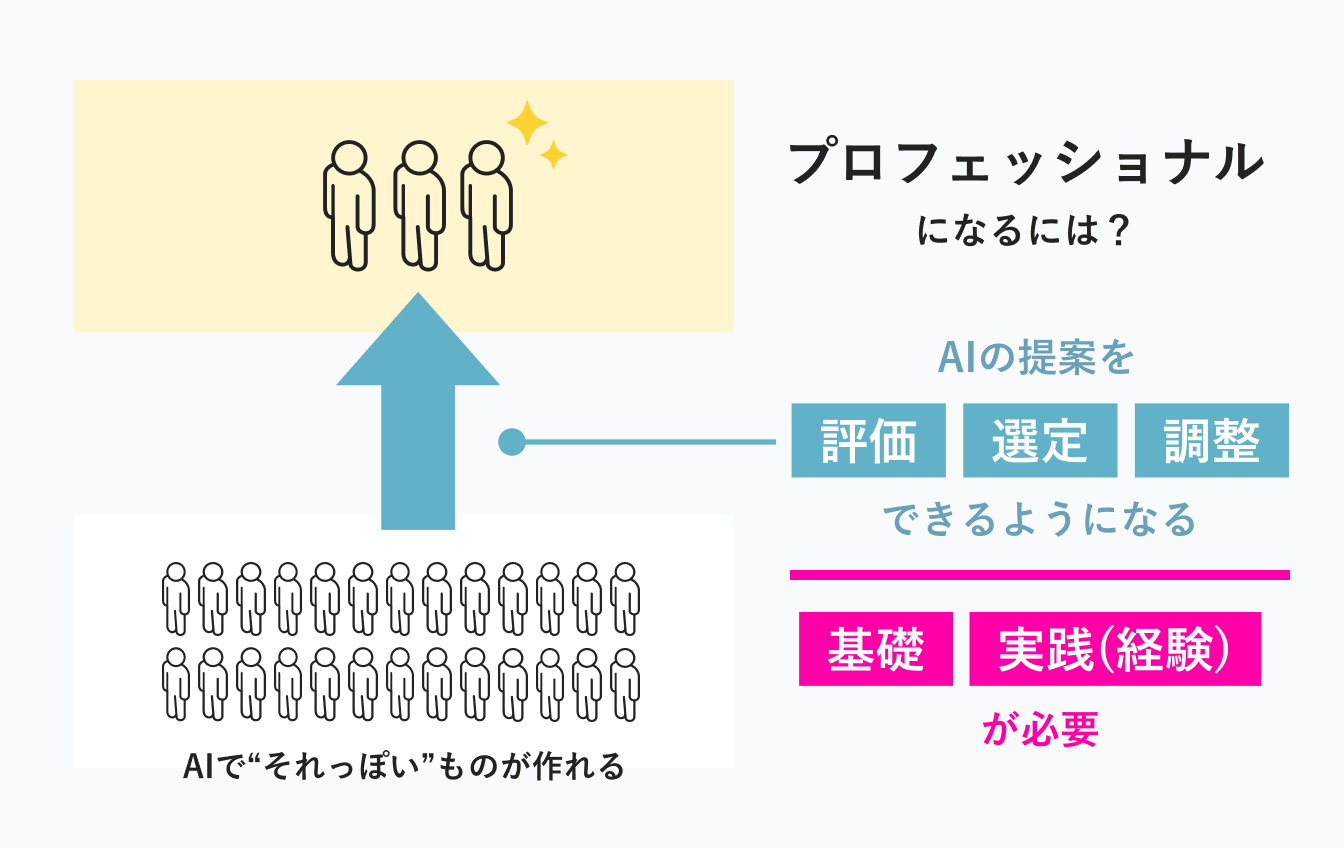

では、そんな中で、デザイナーとして「プロフェッショナル」になるにはどうしたらいいのでしょうか?

AI時代のプロフェッショナルとは?

AIはあくまでも大量の既存の情報の中から提案してくれるのであって、私たちはそれを「評価」し、「選定」し、「調整」できる力が必要ではと考えています。

その力を鍛えるにはどうしたらいいか?

そこで、今回この記事の表題にある「基礎」が出てきます。

「基礎」、そしてそれを元にした「実践(経験)」です。

私がどうして「基礎」「実践」が大事だと考えたか、

ここで事例を紹介したいと思います。

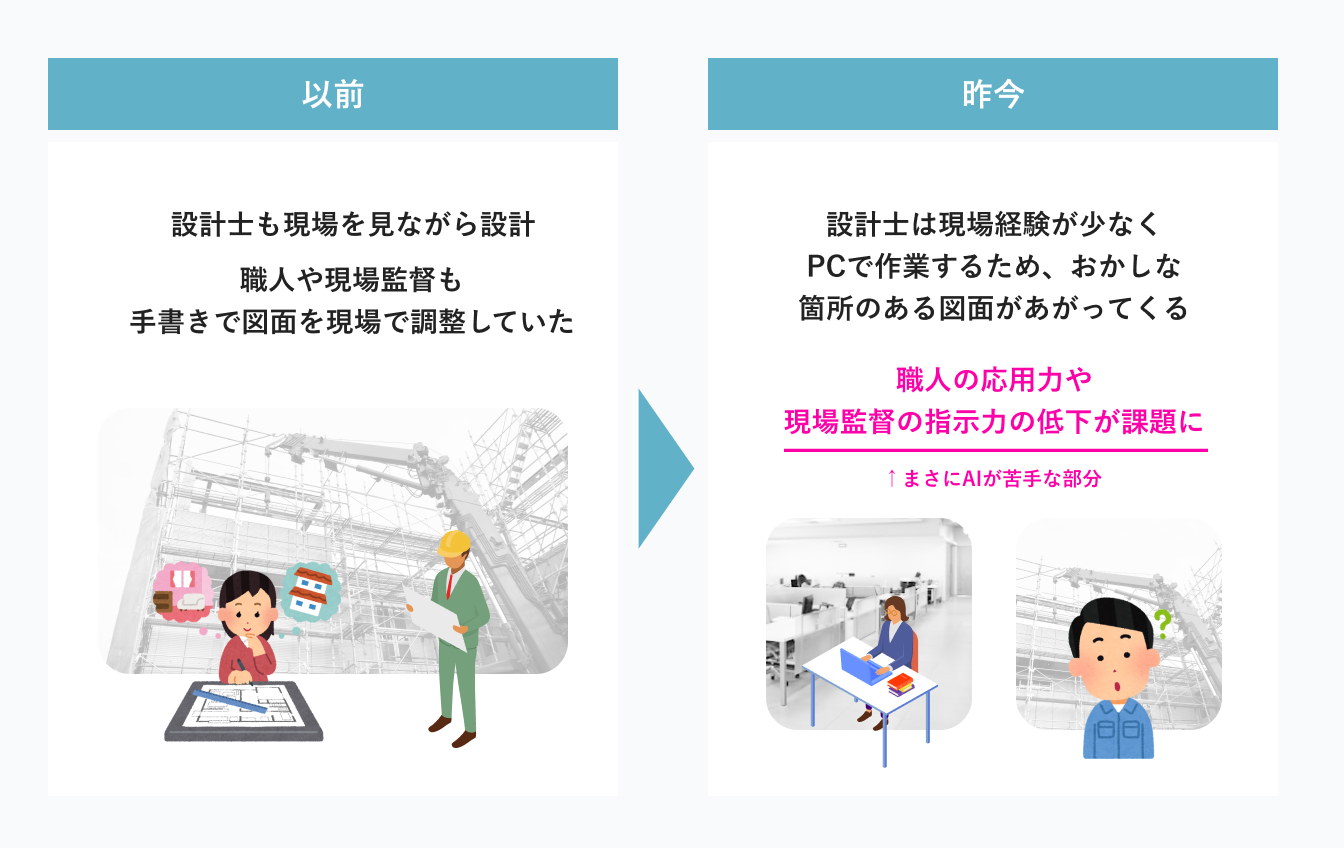

1つ目は建築業界で実際に働いている私の父親の体験談です。

事例)デジタル化によって建築業界で実際に起きていること

以前なら、設計士も現場を見ながら設計し、職人や現場監督も図面を手書きで現場で調整していたそうです。

ですが、昨今では、設計士は現場経験が少なくPCで作業するため、おかしな箇所のある図面があがってくるし、職人や現場監督も図面は画面上だけで、現場で調整した経験が積めてない(ベテランがデジタル端末を扱うのが難しいのもあり)。

それにより、現場での応用力や指示力の低下がしていて悩ましいと、職人である父がこぼしていました。

でも、「現場での応用力や指示力」は、まさにAIが苦手とする部分のはず。

ですが、デジタル化で便利になってきたからこそ、AIが苦手な部分も、人間も苦手になっていっているのではと私は話を聞いていて感じました。

事例)AI画像の“違和感”に気づけないのか、意図的なのか

時々SNSで話題に出てくるので、みなさんも覚えがあるのではないでしょうか。

着物なのに間違った着付けになっていたり、AIを使ったことによってコンセプトが伝わりづらいようなものになってしまったり。

銀座今昔きもの大市32th

2023 5.12(金)ー5月14(日)

会場:銀座フェニックスプラザ(紙パルプ会館)

時間:AM11:00〜PM6:00(最終日PM5:00)品数充実のアンティーク着物、リユース着物、帯、古布、和装小物に、メンズも増えて、大セール! pic.twitter.com/RKWt0fWrxE

— 今昔きもの大市 (@konjyaku_kimono) April 17, 2023

【プレビュー】「貝類展:人はなぜ貝に魅せられるのか」国立科学博物館(東京・上野)で11月26日(火)から

食料や装飾品など、古くから人間の暮らしや文化と深く結びついてきた「貝」。その多様な生態や未来も含めて全容を紹介します。 https://t.co/A4QCE5nAK0 pic.twitter.com/lFnBWJ5pPu— 美術展ナビ (@art_ex_japan) November 21, 2024

今はAIを使っただけで話題性あるため、違和感があっても面白いからで鎮火するとは思いますが、ゆくゆくはなぜAIを使うのか?違和感に対する調整力もしっかり問われていくと私は思っています。と、これは半年前に書いていたのですが、

つい最近、JALの高級ラインのクレジットカードの専用ページに、明らかにおかしな部分があるAI画像が使われて話題になっていましたね。

これは話題性というより、クオリティの問題が指摘されていました。

実際に、便利だからと盲目的に利用し、目が肥えていないことでの問題も起きてしまっています。

私も決して他人事ではないので、もし自分がやらかしてしまったら⋯と思うと、とても恥ずかしいなと思うので、本当にちゃんと見る目を養わなければと肝が冷えた出来事でもありました。

デザインのプロフェッショナルとして、

AIを“使いこなす側”になる

AIをいきなり使い始めてしまうと、自分で試行錯誤して体験するという機会が失われてしまいます。やはり私自身も身につき、そしてその身についた経験をもとに応用していけるのは、この試行錯誤があったからこそだと思うのです。

(とはいえ、学びやすく便利になった部分はどんどん恩恵を受けるべきとも思います。非効率的なことを私も推奨はしません。)

AIに聞けば、一般的なことは教えてもらえます。

でも、現実世界では、人や環境は様々で、その中で上手くいかないことや、逆に上手くいくことだってあります。

目的や文脈によって「何がベストか」も変わってきます。

そういった状況を鑑みて、自分で体感し、考え、選び、実行していく。

そんな変わりゆく時代だからこそ、見極める目と対応力を身につけ、デザインのプロフェッショナルとしてAIを“使いこなす側”になる。

そのためには、まずは“基礎”をしっかり学ぼう。

というのが、私が学校でなぜ基礎からしっかりやるのか?への今のところの答えです。

*

私自身もまだまだ、AI時代に基礎としてどんなことを具体的に学ぶのがいいのか?は試行錯誤中です。

ですが、デジタルを多用する業界にいる身として、AIが盛んになる前から、機械に使われる側ではなく、機械をしっかり使う側になることを私は意識してきました。使いこなすには、やはりその中身をしっかり知る必要があります。

最初からHTMLとCSSをAIに書かせたら、あなたはただコードを眺めるだけになるでしょう。

最初からデザインをAIに出させたら、あなたはただデザインを眺めるだけになるでしょう。

趣味や個人プロジェクトならそれでも十分かもしれませんが、プロを目指す以上、プロとしての対応を求められた時に、あなたはそれを調整したり、もっと最適なものにしたりできるでしょうか?